センターつうしん No.118

新年度が始まりました。本号は、当研究センターの紹介号として県内で新たに採用された先生方には全員お送りします。そこで、初めて教壇に立つ先生と新年度を迎える先生に向けての応援メッセージを退職された先生方にお願いしました。

また日々子どもたちと向き合い歩んでおられる二人の先生には、国語の授業と学級づくりの取り組みについての報告もしていただきました。この4月からの1年間、子どもたちと共に歩んでほしいとの願いを込めての特集となります。そのためのヒントにしていただければと思います。

読者の声

いつも通信を興味深く読んでいます。

同封の講演会等の案内も魅力的なものが多く、近くだったら行けるのにと思いながら、講演報告を読んで丁寧に書かれた感想や要約に感激しています。

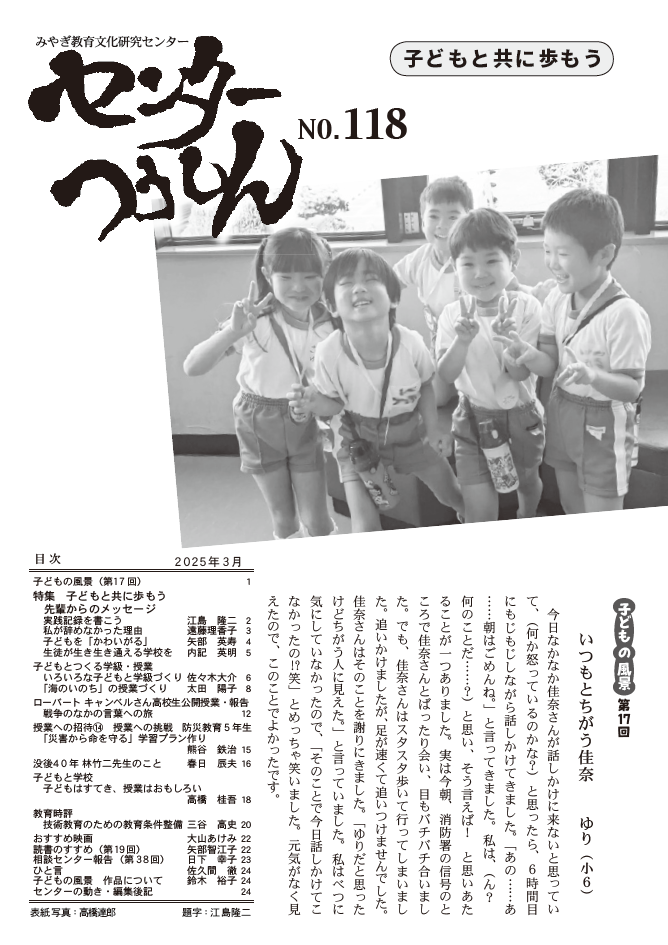

「子どもと共に歩もう」その言葉が全てを語ってます。今、教育現場に一番必要なことだと思います。つうしんの写真はいつも子どもの笑顔が溢れていますが、大人も子どもとともに、学校に家庭に、地域に笑顔が溢れることを祈ります。

「先輩からのメッセージ」は私自身改めて反省を込めて学ばせていただきました。実践記録については授業分析センターで高橋金三郎先生から「一時間一時間、どこが子どもに響き、どこがまずかったのか、教材・教具・発問そのポイントを書け、その積み重ねが授業の質を高める」また、「教材研究をし、一単元の授業全体を計画し、実践、その時の子どもの反応、発言・つぶやきを記録せよ、一人だけでなく練り合う場の必要」も。

そして、教えていただいたのが「報告は生き延びるための戦いだ」 H.R.コール「オープンクラス、実際的新教授法入門」です。『君のクラスで起こっていることを書け。君がやろうとしていることを書け。生徒の作品で生徒を語らせろ。恐れずにヘマをやったと認めよう。君のクラスで起こっていることをみんなに話せ。教育、学習、若者のことを話しあえ。親に自分の子どものことを聞かれたら、彼らに子どもの作品を見せ、その子どもを独自の個人として話せ。すべてを個人的なそして質的なレベルに置け。「報告」は生き延びるための戦いだ。君がよく気を配り、そして気を配っていることをみんなに知らせておけば君は生き残れる。保証書なんてない。』

そして、私自身が大きく影響を受けた林竹二先生、春日先生の文章を読んで、授業分析センターでの「学校論」に参加し、林先生の話を伺うことができたことを思い出しました。私は話し合いに参加なんかおぼつかなく聞くだけでしたが、付属センターでの「開国」の授業を参観し後の話し合いでは、自分が感じたことをそのまま話し、斎藤喜博先生におこられ、林先生に優しくホロウされたことが先生の笑顔とともに懐かしい思い出です。

「学ぶとは変わること」「子どもたちが思い思い休み時間に校庭で楽しく遊んでいる。この姿が授業の理想の姿だね」と話されたことも私の一つの指針になりました。林竹二先生に今こそ学ぶべきだと思います。

高校生の本質をつかむ力に感心させられました。「知ることの大切さ、ニュースに対して、実際はどうなのかなど具体的に考え行動する。」「状況により言葉の意味が変わる。書いている人は何を伝えたいか、何を思っているか想像することが大切。想像するには、書かれた背景やストーリーを知ること、分かった気になるのでなく、読み砕いて、自分なりに推測して、自分のものにしていく力が大切」そして、「何が大量の人を殺す戦争を始めることを決断するまでに、人を追い込むのか。ロシアの戦争を始めようと言った人と本気で向きあい、話をしてみたい」その発想に感動。その結論として、「一人ひとりを人間として、大切な命として思い合うことができさえすれば、どれだけ難しい問題があったとしても、きっと殺し合うよりももっとよい解決方法が見つかると思うのです。」その言葉に被爆者の方の「権力者は、原爆が落ちれば自分の子どもも母親も殺される、被爆者として苦しむことが想像できないのよ」といった言葉を思い出しました。きっとキャンベルさんとよい対話があったのだと思います。授業は学び合いだと教えていただきました。

人との関わり合いの上でのトラブルは、いつでもどこでも起こりえます。「ゆり」さんたちは見事に解決します。先生の対応も素晴らしい。大人が考えている教育改革、学校改革はうまくいっていません。子どもたちに参加してもらいしっかり聴く、子どもが参加することで解決法が見つかるのではないでしょうか。

「憲法」と「子どもの権利条約」の精神に則り「子ども基本法」ができ、「子ども家庭庁」が発足しました。子どもも大人と同様に権利を持ち、社会の形成に意見する。子どもをまんなか社会へ。単なる枠組みで終わらせてはならないと思います。「生徒指導提要」も改定されました。管理教育なんてありえない。現場が大事。現場の現実から、その思想を・知恵をみんなで声をあげていきましょう。

子どもと作る学級・授業に、いろんな子どもとともに学び創り上げる。個を生かしみんなで創り上げる。そこから現場の問題も課題も、教師・学校の役割も見えてきます。この現実を保護者も社会も分からない。現場からの発信が大事です。そして、子育てに孤立している保護者の現実も学ぶ必要があります。心情を理解する、思いやる心を育てるには文学が大切、確かに教科書には文学作品を多く取り上げられるようになりました。共に学ぶこと。「作品を通して自分の世界を広げる楽しさや共有したいという願い」こそが生きる授業を創り出すと思います。「子どもたちから学ぶこと」本当に「教師は特殊な職業」ですね。先生方の実践を読ませていただき希望を感じます。

仙台防災未来フォーラムで備えゲームのファシリテーターをやらせていただきました。皆さんの防災意識が高まっていることを強く感じました。熊谷先生のプランにあるように原発災害は外せないと思います。

教員不足は深刻です。現有の倍は必要です。教育にかけるお金が少なすぎます。慢性的な長時間勤務はそれ自体が問題であり、2025年2月に手当を10%に引き上げると閣議決定しましたが、それでも計算すると1日あたり38.4分にとどまります。全く足りません。厳しい闘いでありますが、発信し、先生方、保護者、地域と共に学び連携し変革を!!